在夜班回家的小巷、独自出差的酒店走廊等场景中,不少人会考虑用防身工具给自己增加安全感,电击器因 “瞬间制敌” 的传闻成为热门选择。但围绕它的争议从未停止:普通人带电击器防身会不会违法?实际遇到危险时真能派上用场吗?今天就从法律边界、实际效果、使用风险三个维度,带大家看清电击器防身的真相。

判断电击器防身是否合法,不能一概而论,需结合器具性质、使用场景和法律规定综合判断,这也是很多人容易混淆的核心问题。

首先是器具类型的合法性。电击器分民用和警用两类,法律对此有着明确区分。警用电击器无论电压高低,都属于警用器械,普通公民未经许可购买、持有,直接违反《治安管理处罚法》第三十二条,可能面临五日以下拘留或五百元以下罚款。而民用电击器需符合技术标准,比如我国规定其电压上限通常为 1000V,电流不超过 10mA,这类产品在正规渠道销售、个人用于防身时,一般不被认定为违法行为。但要注意,市场上不少标称 “几十万伏” 的产品多为虚标,部分还可能因参数超标被归为管制器具。

其次是使用场景的合法性。即便持有合规的民用电击器,也不是随时能用。法律允许的使用前提是 “正当防卫”—— 必须针对正在进行的不法侵害,比如遭遇抢劫、强奸等暴力行为时,为制止侵害而使用。如果在对方未动手、仅口头争执时就电击对方,或对方已停止侵害仍持续电击,都可能被认定为防卫过当甚至故意伤人,需承担民事或刑事责任。更要警惕的是,携带电击器进入地铁、机场等公共场所,即便用途合法,也可能因违反公共安全规定被没收并处以罚款。

最后是购买渠道的合法性。目前各大正规电商平台普遍禁止销售高压电击器,一些街头摊贩或非正规网站售卖的产品,要么是警用仿制品,要么参数超标,购买这类产品本身就存在法律风险。若不慎购买到管制类电击器,即便从未使用,被公安机关查处后也会面临处罚,甚至留下不良记录。

影视剧里 “一击制敌” 的桥段,让很多人对电击器的效果产生误解。实际使用中,它的防身作用受多种因素限制,远非 “万能神器”。

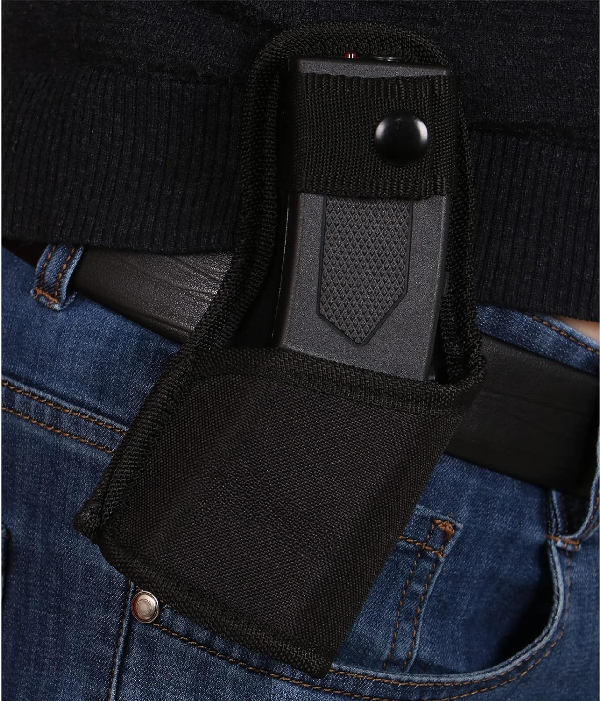

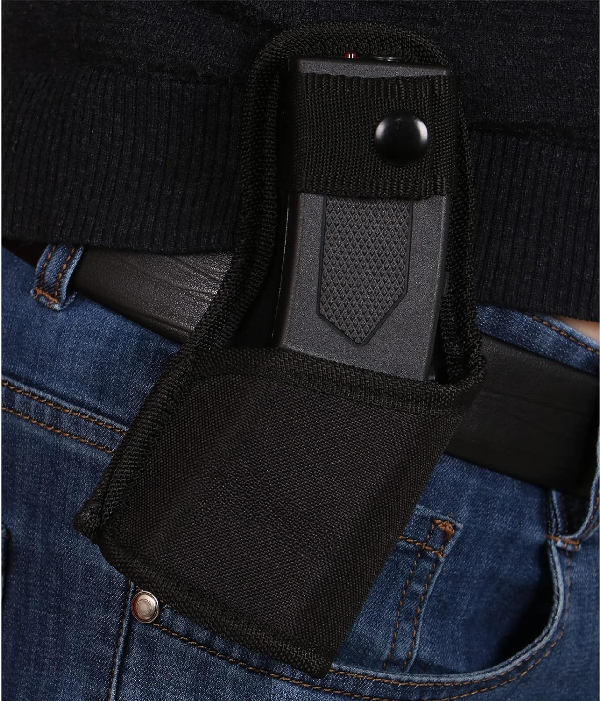

从工作原理与实际表现来看,民用电击器依靠高压低电流的瞬时脉冲发挥作用,核心是干扰神经系统导致肌肉痉挛、产生剧痛,而非让人瞬间昏厥。这种效果受个体差异影响极大:面对体质较弱、衣物单薄的攻击者,可能争取到 3-5 秒的逃生时间;但遇到体型壮硕者或穿着厚重衣物的人,效果会大打折扣,甚至可能毫无作用。即便是执法人员使用的专业电击器,也需要准确命中并持续作用几秒才能有效制服目标,民用产品的效果更是有限。

使用门槛与容错率低是另一个关键问题。突发危险时,普通人往往因紧张手抖,难以精准将电极接触到对方颈部、躯干侧面等有效部位,更难保持持续电击的姿势。一旦首次电击未能奏效,反而可能激怒攻击者,且电击器必须近距离使用,极易被对方抢夺后反伤自己,这也是安防专家不推荐普通人使用的重要原因。

更让人担忧的是产品质量参差不齐。低价劣质电击器普遍存在虚标电压、电池续航不足、缺乏安全保险装置等问题,关键时刻可能 “掉链子”。更严重的是,部分产品因电路设计简陋,还存在短路自燃的风险,日常携带就像揣着 “定时炸弹”。

与其纠结电击器的合法性与效果,不如换个思路:真正的防身核心是 “避险优先”,选择合法、安全且易操作的方式才是王道。

如果确实需要携带防身工具,强光手电和高分贝报警器是更靠谱的选择。强光手电的爆闪模式能在几米外干扰攻击者视力,使其短暂眩晕,兼具照明功能且完全合法;高分贝报警器拉响后能发出 120 分贝以上的刺耳声音,既能震慑歹徒,又能快速吸引周围人群注意,操作简单到无需任何技巧。对于独居或出差人群,便携式阻门器能在室内提供物理防护,从源头避免危险发生。

比工具更重要的是安全意识与避险能力。夜间尽量选择人流密集的路线,避免独自前往偏僻区域;乘坐网约车时分享行程给亲友,时刻关注行车路线;感觉被尾随及时走进附近店铺求助 —— 这些 “软性防护” 的效果,远胜过任何防身工具。记住,防身的终极目标是 “逃离危险”,而非与攻击者对抗。

电击器并非绝对不能碰,但普通人使用时需踩准 “合规器具 + 正当防卫 + 非公共场所” 三个法律要点,同时还要接受其效果不稳定、使用风险高的现实。与其冒险依赖这种 “争议工具”,不如选择强光手电、报警器等合法安全的替代品,再搭配完善的安全意识,才能真正构建起可靠的防护网。

安全从来不是靠某件 “神器” 实现的,而是源于对风险的预判、对法律的敬畏,以及关键时刻的冷静应对。

关注官方微信

关注官方微信