随着社会对个人安全的关注度提升,各类防身工具逐渐进入大众视野。高压电击器凭借 “非致命、见效快” 的标签,成为许多人关注的防身选择,尤其受到独居女性、夜间通勤族等群体的青睐。但高压电击器真的适合日常防身吗?它在实际使用中存在哪些优势与短板?本文将从实用性、安全性、合规性等维度全面解析,为你提供客观参考。

高压电击器的核心作用是通过释放高压低流电击,使攻击者肌肉痉挛、意识短暂模糊,从而为使用者创造逃生机会。从防身需求来看,它并非适用于所有场景,却在特定情况下能发挥重要作用。

对于需要近距离应对突发危险的人群,比如夜间独自步行、经常途经偏僻路段的人,高压电击器的 “快速制敌” 特性的优势明显。它无需复杂操作,大多采用按压式触发,紧急情况下能快速反应,且不会对攻击者造成永久性伤害,既达到自卫目的,又避免过度防卫的法律风险。

但需注意,高压电击器仅适用于 “被动防卫” 场景。若面对持械攻击者或多人围堵,其威慑力有限,此时更需要结合逃跑、呼救等方式应对。此外,对于老人、儿童等行动不便或操作能力较弱的人群,高压电击器的使用门槛较高,并非最优选择。

高压电击器的工作原理是通过高压脉冲刺激人体神经和肌肉,导致攻击者瞬间失去行动能力,但不会造成不可逆的伤害。这种特性既满足了 “制止侵害” 的防身需求,又能避免因防卫过当引发的法律纠纷,尤其适合不想使用致命武器的人群。

市面上主流的高压电击器设计简洁,大多采用一键触发模式,部分产品还配备了安全锁,防止误触。即使是没有使用经验的人,经过简单了解后也能快速掌握操作方法,紧急情况下无需复杂反应,能节省宝贵的逃生时间。

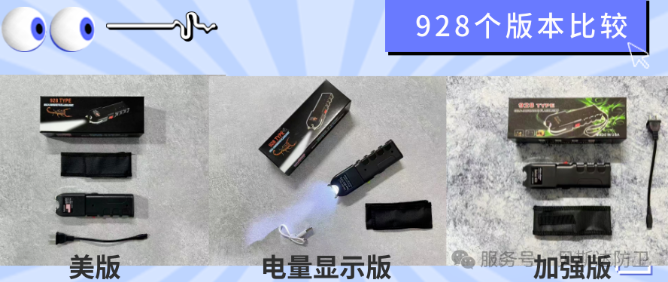

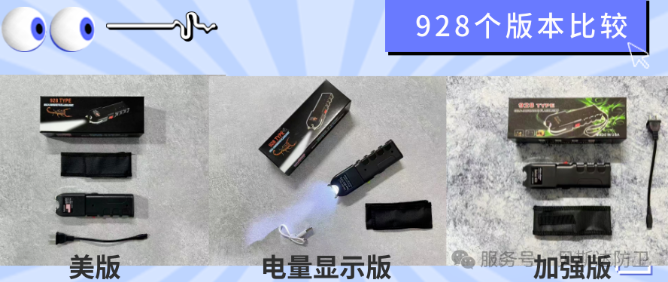

多数高压电击器采用迷你设计,尺寸与手机、手电筒相近,重量仅几十克,可轻松放入口袋、背包或随身小包中。部分产品还集成了手电筒、报警器等功能,日常携带不占空间,兼具实用性与隐蔽性,不会给出行带来额外负担。

高压电击器在触发时会发出明显的电流声和火花,这种视觉和听觉上的威慑力,能对潜在攻击者形成心理震慑,部分情况下可直接劝退对方,无需实际接触即可化解危险,大大降低了使用者与攻击者正面冲突的概率。

高压电击器的有效作用距离通常在 1-3 米,必须靠近攻击者才能发挥作用。这意味着使用者需要在危险发生时保持一定的反应距离,若被攻击者突然逼近,可能来不及操作;同时,近距离接触也增加了设备被抢夺的风险,一旦被对方夺走,反而可能成为伤害自己的工具。

高压电击器的使用效果受多种因素限制。在潮湿环境(如下雨、出汗)中,电流可能发生泄漏,影响威慑力;若攻击者穿着厚重衣物,电击效果会大打折扣;此外,对于酒精中毒、精神异常或具有抗电击体质的人群,其制敌效果也会明显下降。

尽管部分产品配备了安全锁,但在混乱场景中仍可能发生误触。若周围有亲友、路人等无关人员,误触可能导致无辜者受伤;同时,使用者若操作不当,也可能意外电击到自己,造成不必要的伤害。

高压电击器属于管制类防身工具,我国部分地区对其生产、销售和携带有着明确规定。若未遵守当地法规,私自购买或携带,可能面临行政处罚;在使用过程中,若超出 “正当防卫” 的边界,还可能承担相应的法律责任。

使用前需查询所在地区对高压电击器的相关规定,仅在允许携带的范围内使用,避免因违规引发法律风险。同时,明确 “正当防卫” 的边界,仅在面临不法侵害时使用,且制止侵害后需立即停止,不得过度使用。

日常需定期检查高压电击器的电量、电极头状态,确保设备处于正常工作状态。存放时需远离儿童、宠物,避免阳光直射和高温潮湿环境,防止设备损坏或发生误触事故。

购买后需仔细阅读使用说明书,熟悉触发方式、安全锁操作及有效作用范围。建议在安全环境下进行简单演练,提升紧急情况下的操作熟练度,避免因慌乱导致操作失误。

高压电击器仅能作为防身辅助工具,不能完全依赖。日常出行可结合结伴而行、避开危险路段、携带报警器、学习基础防身术等方式,构建多重安全防护,最大程度降低遭遇危险的概率。

高压电击器在近距离被动防卫场景中具有一定优势,其非致命性、便携性和操作简便性,使其成为部分人群的防身选择。但同时,它也存在有效距离短、效果不稳定、合规性要求高等短板。

是否选择高压电击器防身,需结合自身实际场景、操作能力和当地法规综合判断。若经常面临近距离突发危险,且所在地区允许携带,可将其作为辅助防身工具,但需牢记 “防卫有度、合规使用” 的原则;若面对复杂危险场景,更建议优先选择规避风险、寻求公共安全保护等方式。

关注官方微信

关注官方微信