随着社会公众安全防护意识的提升,越来越多人开始关注防身工具的选择,电击类防身产品因兼具便携性与即时防护效果,成为不少人日常防护的备选。但很多人对这类产品的具体类型认知模糊,更担心 “个人使用是否合法” 的问题。今天就从产品类型分类、合法性边界解析两方面展开,帮大家清晰了解电击防身产品,避免选品和使用中的风险。

电击防身产品并非单一形态,而是根据使用场景、便携需求设计出多种类型,不同类型的功能侧重和适用人群各有不同,大家可根据自身需求选择:

这类产品主打 “小巧易携带”,适配上班族、独居女性、学生等日常出行场景,常见的有两种:

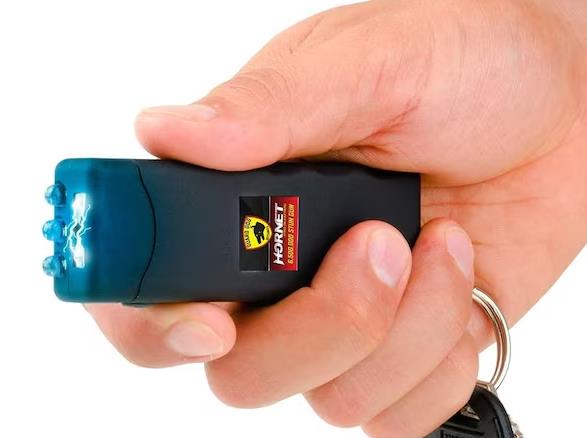

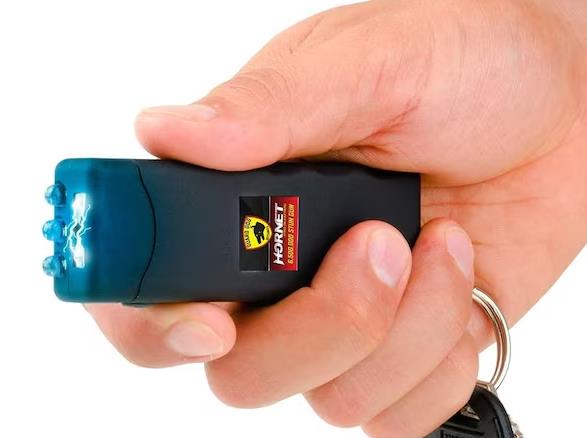

- 电击手电:这是目前最普及的类型,将普通照明功能与电击功能结合,外观和普通手电几乎无差,长度多在 12-20 厘米,重量 150-300 克,能轻松放进背包侧兜、手提袋甚至口袋。除了基础的强光照明(部分带爆闪模式,可干扰对方视线),遇到危险时按下专用电击开关,前端电极会释放高压电流,可让对方暂时失去行动能力,续航普遍支持多次电击,还能作为应急照明使用,兼顾实用性和隐蔽性。

- 电击钥匙扣:比电击手电更小巧,外观设计成钥匙扣样式,有的做成卡通造型、金属挂件等,日常挂在钥匙串上完全不显眼。尺寸多在 5-10 厘米,重量 50-100 克,携带方便性拉满。不过受限于体积,电击功率通常比电击手电略低,续航次数也相对较少,更适合短距离应急防护,比如夜间独自开门、走小巷时使用。

针对车主群体的安全需求,车载电击防身产品在设计上更侧重 “车内应急”,常见的是

车载电击棍:

这类产品长度多在 20-30 厘米,部分带有防滑手柄,方便车内握持,功率比便携型稍高,续航能力更强,有的还搭配破窗器、安全带切割器等功能,兼顾 “防身 + 应急逃生”。平时可放在汽车扶手箱、车门储物格中,遇到车辆纠纷、夜间停车被纠缠等情况时,能快速取出使用,同时破窗器和切割器也能在车辆遇险(如落水、变形)时帮助逃生,适合经常夜间驾车、长途出行的车主。

居家场景下,电击防身产品更注重 “预警 + 防护” 结合,常见的是电击报警器:

这类产品多设计成壁挂式或桌面式,可安装在门口、窗台等关键位置,除了电击功能,还带有红外感应、声光报警(分贝多在 120 分贝以上,能吸引周围注意)功能。当有陌生人非法闯入时,红外感应触发声光报警,若对方继续靠近,可启动电击功能进行防护,适合独居人士、有老人小孩的家庭使用,既能主动预警,又能提供即时防护。

很多人担心 “用电击防身产品会不会违法”,其实核心是判断产品是否属于 “国家规定的管制器具”,以及使用场景是否合规,具体可从以下几点明确:

根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第三十二条规定:“非法携带枪支、弹药或者弩、匕首等国家规定的管制器具的,处五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处警告或者二百元以下罚款。”

这里的关键是 “管制器具” 的界定 —— 目前我国并未将所有电击产品纳入管制,但

超过特定标准、具备主动攻击属性的电击器具,会被认定为管制器具,个人非法携带、使用将面临法律处罚。

个人使用电击防身产品想不踩法律红线,需满足以下 3 个条件:

- 产品符合民用标准:正规民用电击防身产品的电压通常控制在合理范围(一般不超过 10 万伏,具体需参考当地市场监管部门规定),且无主动攻击设计(如无尖锐穿刺头、不能改装成 “电击刀” 等),产品需经过质检,有正规厂家的生产资质和质检报告,包装上明确标注 “民用防身器材” 字样,而非警用、军用型号。

- 购买渠道正规:需通过有资质的线下门店或官方授权电商平台购买,避免从无资质的微商、地摊等渠道购买 “三无产品” 或改装产品 —— 这类产品往往未经过安全检测,不仅防护效果无法保证,还可能因属于管制范围而涉及违法。购买时建议保留发票、购买凭证,便于后续维权和证明产品合法性。

- 使用场景仅限 “自卫”:即使是合法购买的电击防身产品,也只能在 “自身安全受到不法侵害时” 用于自卫,不能主动攻击他人,更不能用于寻衅滋事、打架斗殴。若在无危险的情况下主动使用,导致他人受伤,可能会被认定为 “故意伤害”,承担民事赔偿甚至刑事责任。

电击防身产品的核心价值是 “应急防护”,但前提是 “合法合规”。选择时,先根据自身使用场景(日常随身、驾车、居家)确定产品类型,再重点核查产品资质(正规厂家、质检报告)、确认当地管控规定;使用时,始终牢记 “仅限自卫” 的原则,不主动挑衅、不滥用防护工具。

其实,安全防护的核心永远是 “预防”—— 日常出行注意观察环境、避免前往偏僻区域、提升自我防范意识,结合合法的防身工具,才能更全面地保障自身安全。切勿将电击防身产品视为 “万能工具”,更不能因持有防身工具而放松警惕,只有 “意识 + 工具” 双重保障,才能真正实现安全防护的目的。

关注官方微信

关注官方微信